Fable des casseurs de pierres de Charles Peguy

9 juin 2021

L’architecture à l’écoute de la nature grâce au Biomimétisme

23 juillet 2021Une conversation passionnante sur l’anthroposol urbain avec Francis Bucaille, expert agronome, auteur du livre « Revitaliser les sols. Diagnostic, fertilisation, protection » publié chez Dunod, fondateur de la société Gaiago spécialisée en revitalisation des sols.

Vos recherches et examens du sol révèlent que les sols exploités par l’agriculture dite conventionnelle sont très dégradés – labourés, compactés, pauvres en microbiologie et silencieux. Comment les traces de l’activité humaine se manifestent dans l’anthroposol urbain ?

Dans les sols agricoles en général les surfaces cultivées sont issues de la roche-mère ou des sédiments transportés naturellement par le vent, les glaciers ou l’eau. Dans les zones urbaines, l’anthropisation est beaucoup plus poussée. Il est rare dans ces situations-là, qu’il n’y ait pas eu de mélange des couches de terre. On a souvent des sols rapportés et additionnés de produits issus de l’industrie, donc évidemment avec des interactions très fortes. Dans l’anthroposol urbain en général, il y a une rupture entre l’horizon de surface et la roche-mère. D’ailleurs, c’est visible quand il y a des fouilles : on observe des strates qui n’ont rien de géologique. Il y a deux impacts de cette verticalité disparue. Premier c’est l’infiltration de l’eau très limitée et le deuxième, c’est l’impossibilité pour des racines et des vers de terre de ramener en surface les éléments lessivables : le potassium et l’azote. Plus un sol est exploré profondément par les racines, plus il peut recycler des minéraux solubles, lessivables.

Selon l’enquête Teruti-Lucas, 5,1 millions d’hectares étaient artificialisés en France en 2014, soit 9,2 % de la surface du territoire. Comment la vie sous une surface artificialisée change ?

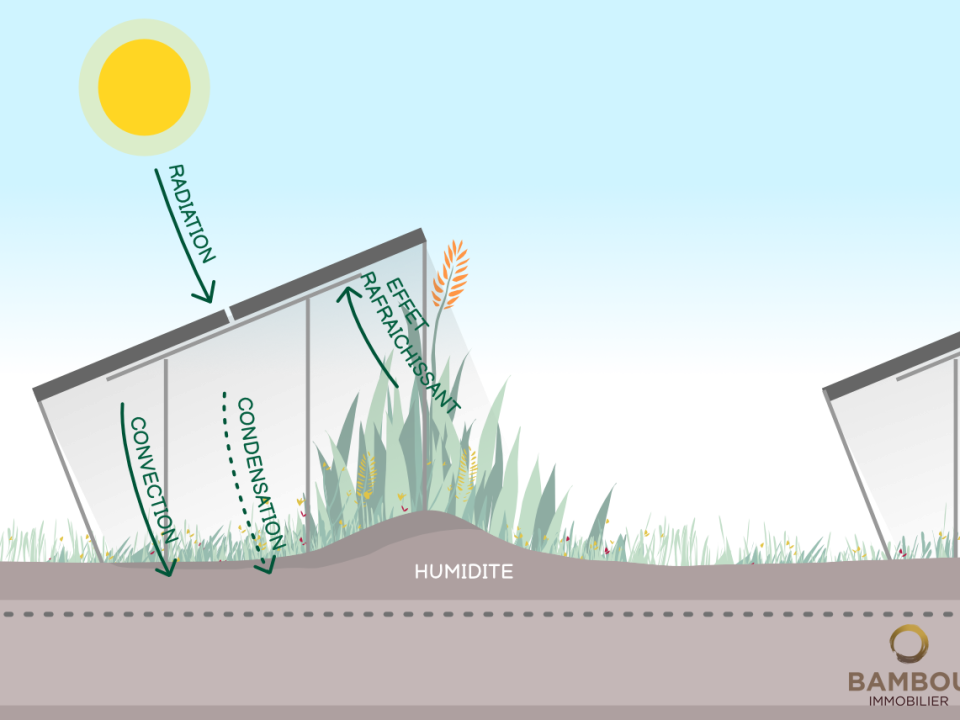

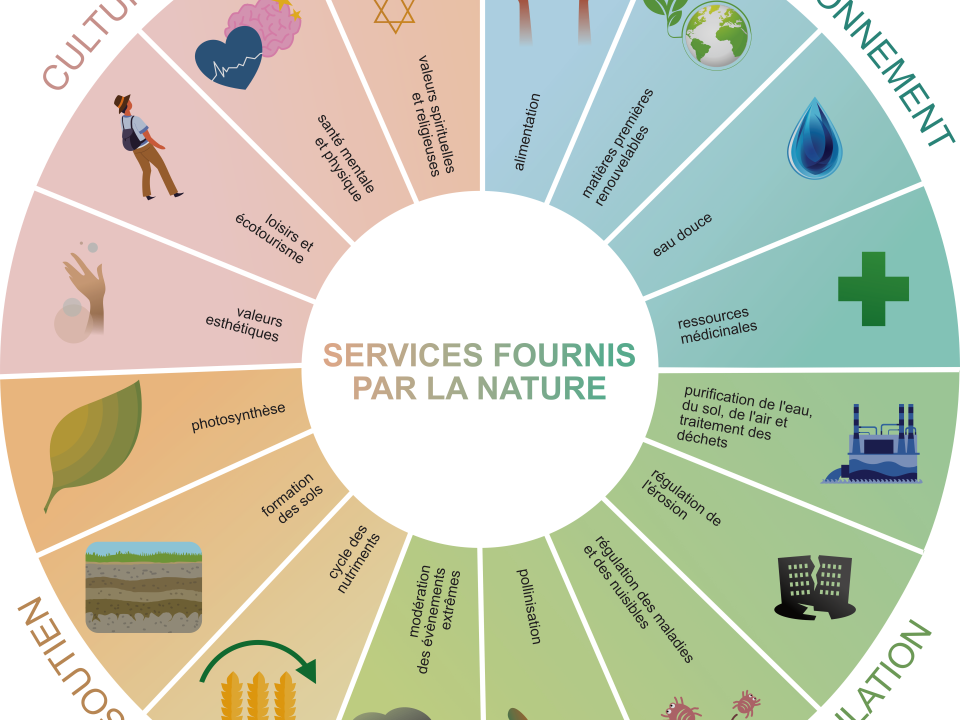

La vie change complétement, elle est très réduite. Une très grosse partie de la microfaune et la totalité de la macrofaune disparaissent. Tout ce qui vit au-dessous de la surface de sol ne tire son énergie que via les racines et des exsudats racinaires. La source de toute vie et de toute énergie, c’est le soleil. Les plantes transforment l’énergie lumineuse en énergie chimique, c’est-à-dire en sucres. Ce sont des plantes, qui injectent cette énergie dans le sol, et qui permettent à toute une microfaune et macrofaune de vivre. Sans cet apport-là, c’est terminé. D’après mes observations, j’estime qu’il faut à peu près trois ans de sol nu sans apport d’énergies pour qu’on ne trouve plus des vers enchytréidés, et surtout plus de vers de terre (lombriciens). En plus, en plein été, entre la surface bituminée ou nue et une pelouse, il peut y avoir une énorme différence de température – entre 20 et 25 degrés. Donc le climat local et régional et par contrecoup le climat mondial se trouvent modifiés. On a l’impression que c’est juste le gaz carbonique, mais en fait, c’est l’effet cumulatif de l’ensemble des phénomènes qui produit des changements régionaux et globaux. Un sol couvert de végétation entretient le cycle de l’eau et tempère le climat par les mécanismes suivants : une végétation en place, surtout s’il s’agit d’arbres feuillus, puise en profondeur l’humidité du sol, évapotranspire cette eau, laquelle forme des nuages et alimente les pluies locales. Le déclenchement de la pluie est lui-même provoqué par les bactéries de la phyllosphère (le feuillage) de cette végétation, qui, emportées par les vents tourbillonnants des orages, se retrouvent dans les couches nuageuses. Elles constituent alors des noyaux de nucléation autour desquels s’agrègent les micro gouttelettes d’eau. Quand la taille critique est atteinte, elles tombent : c’est la pluie !

Il faut dire aussi que l’artificialisation n’est pas seulement du béton, mais aussi toutes sortes d’interventions humaines, dont l’agriculture et le (sur)pâturage. Chaque année on perd 10 milliards d’hectares à cause de la désertification, la salinisation, la déforestation (pour compenser cette perte et assurer l’alimentation d’une population mondiale croissante, on défriche annuellement 20 à 30 millions d’hectares). Au rythme où nous sommes, il n’y a plus que 50 ans pour faire de notre planète un espace appauvri à 95% de ses forêts.

Vous soulignez qu’avec des pratiques appropriées, nous pouvons restaurer la fertilité du sol même dans les cas les plus graves. Dans quelles conditions les surfaces aujourd’hui bituminées pourraient redevenir vivantes et productives ?

Je suis résolument optimiste. Je trouve qu’en principe ces changements sont réversibles. La nature a une puissance insoupçonnée. Si vous laissiez Paris à l’abandon, dans 100 ans la végétation dépasserait encore la tour Eiffel. Quand on voit Tchernobyl, vraiment l’espoir n’est pas perdu. On n’a jamais vu autant de loups, renards, cerfs, chevreuils qui se multiplient apparemment sans déviations génétiques. Par contre, il faut qu’on change absolument les pratiques ! On ne peut pas se dire que ce n’est pas catastrophique, donc qu’on peut continuer comme ça.

L’avenir ce n’est certainement pas de cultiver des légumes dans les parkings. On peut trouver un business model autour de ça, mais ce n’est vraiment pas du tout de l’écologie parce qu’il faut éclairer, fournir de l’énergie. C’est l’artificialisation poussée à l’extrême. Les pratiques appropriées dans ces situations ne sont pas d’ajouter de l’artificiel à un environnement déjà très perturbé. Il faut au contraire revenir au modèle naturel. Sous nos latitudes, la végétation originelle, c’est la forêt de feuillus. Cet équilibre, lentement peaufiné, entre le climat, le sol et la végétation est ce que l’on appelle le « climax ». En un mot, il faut remettre des arbres au lieu du béton.

Comment les espaces publics de nos villes pourraient-ils ressembler davantage à notre climax : la forêt de feuillus ?

Pour moi c’est premièrement la question du choix des espèces végétales. On devrait opter pour celles qui imitent bien notre climax : des érables, des bouleaux, des saules et avoir moins de plantes annuelles. Deuxièmement, il y a une question d’entretien. Ce qui pénalise les systèmes naturels urbains ce sont les aspirateurs de feuilles. Je suis conscient qu’avec le vent les feuilles s’éparpillent partout mais le sol devrait être toujours couvert, par des feuilles mortes en hiver, par une végétation active en été. Ensuite, un facteur très important c’est de ne pas tondre les herbes, les pelouses trop court. Des plantes tendues à la hauteur de 3-4 cm ont une capacité photosynthétique faible parce que leurs panneaux photovoltaïques ont des surfaces limitées. Ces plantes-là ne pourront pas entretenir un enracinement profond et dense. Leur capacité de captage de l’eau et des minéraux est très réduite donc plus on tond court, plus on est obligé d’arroser. Par contre, si au lieu d’avoir 4 cm on arrive à les mettre à 8 cm, ça change tout : on leur donne la possibilité d’utiliser de l’eau en profondeur et évapotranspirer davantage. Il faut aussi un peu de pédagogie pour qu’un tel entretien soit compris par les citadins.

La ville idéale selon moi c’est si en vue aérienne, je ne voyais que du vert, et que tous les toits soient occupés par la verdure et que les balcons soient des fermes verticales. Là, ça commencerait à devenir sacrément intelligent et les villes ne seraient plus des fours solaires.

Récemment, les tendances de l’agriculture urbaine sont devenues très populaires. D’ailleurs, Bill Mollison, était le partisan de l’utilisation de tout l’espace disponible pour des cultures productives. A votre avis, quel est le rôle d’une telle production urbaine ?

Elle peut participer un tout petit peu à l’échelle locale, mais ça ne peut concerner que quelques types de légumes et fruits, donc la production en peut être que très limitée. Par contre, la production des fruits pourrait être envisagée beaucoup plus largement, car les arbres fruitiers occupent la même fonction en termes d’environnement que d’autres arbres de la forêt primaire (climax).

La résilience alimentaire heureusement commence à être un peu introduite dans le débat et rentre même dans la réglementation. Il y a même une cartographie qui a été établie récemment de l’indépendance alimentaire des différentes régions françaises. Je pense que cette tendance a été accélérée sous l’influence des réflexions induites par la crise du covid. On s’est par exemple rendu compte que la dépendance au transport pour la nourriture induit une fragilité dangereuse.

Nous connaissons déjà des moyens de produire des aliments sans sol : comme l’hydroponie ou l’aéroponie. Quelles sont, selon vous, les opportunités et les menaces de ces possibilités ?

Techniquement c’est tout à fait possible, mais je ne le souhaite pas. Si c’est pour aller installer une station sur Mars je pense qu’on sera bien obligé de faire comme ça. Compenser l’artificialisation comme des parkings par une autre artificialisation, qui serait une hydroponie, serait pour moi une course en avant et une très mauvaise idée.

D’après mon expérience d’agronome, j’ai vu combien la vie est astucieuse et complexe et je suis certain qu’il y a une richesse bien plus grande dans des fruits et des légumes qui sont issus de plantes cultivées dans un vrai sol. Un tel écosystème sera toujours plus riche que n’importe quel milieu artificiel. En hydroponie on utilise quelques bactéries choisies mais on n’aura pas pour autant une complexité aussi poussée (des acariens, actinomycètes, archées ou encore des enchytréidés, qui vont produire des exsudats). Il y a une espèce de cycle de la vie qui est beaucoup plus complexe et à vouloir trop le réduire et le modéliser, on va se priver de quelque chose de très précieux. Tout cela, pour découvrir, sans aucun doute au bout de 20 ans, qu’il y a quelque chose qui cloche et qu’il manque tel composé organique, telle vitamine etc. Je ne suis donc pas favorable et très méfiant. Je fais davantage confiance à la vie pour produire la vie et pour s’adapter à des conditions extrêmes.

Pour illustrer cette résilience du vivant, remémorons-nous l’épisode de Tchernobyl : les prévisions étaient très sombres pour l’avenir de la région et de ses écosystèmes à cause du niveau de la radioactivité. Les écologistes pensaient même qu’il y aurait des centaines des kilomètres qui seraient stérilisés et en fait, il y a une végétation énorme et luxuriante, des gens qui ont refusé de déménager et qui n’ont jamais attrapé le cancer. Déjouant ainsi tous les pronostics. Et j’ai produit une hypothèse, mesurée et confirmée par un scientifique tunisien, que des plantes soumises à un environnement très hostile produisent des métabolites secondaires et des antioxydants en quantités industrielles. Je suis intimement convaincu que la végétation qui pousse sur place produit des antidotes qui empêchent une dégénérescence rapide chez les animaux qui consomment ces végétaux.

Il y a une tentation de dire « oh les pauvres gens qui sont là, on va leur faire parvenir des légumes qui proviennent de lieux éloignés de mille kilomètres, sans aucune radioactivité ». Et in fine, ce ne serait peut-être pas une bonne idée car il n’y aurait pas une telle charge d’antioxydants bénéfiques pour eux dans ces végétaux.

Comment la pollution urbaine peut-elle affecter la qualité de nos jardins potagers ?

Cela dépend des vents dominants qui sont en général d’ouest. Il faut toujours regarder au macro, ce qui est à l’ouest de l’endroit ou on va planter, quand il s’agit d’envisager une production à vocation alimentaire

Si on a des sols chargés avec des oligo-éléments, toluène, molécules trichlos, il faut recourir à la dépollution et à la production de végétaux non destinés à la consommation humaine. Il faudrait avoir une indication très précise de ce qui pourrait servir à la production alimentaire et ce qui ne peut être que de l’ornemental. Moi-même j’utilise certains microorganismes qui sont capables, par l’interface qu’ils opposent entre le sol et les racines et les poils absorbants, d’empêcher l’assimilation des certains métaux lourds en très grosse quantité. Donc il y a aussi cette voie biologique, qu’il ne faut surtout pas sous-estimer.

Dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de la construction, nous travaillons avec la terre en permanence, nous y intervenons sans la bien connaitre. Si vous deviez exprimer un message à ceux qui travaillent dans ce domaine, quel serait-il ?

Je dirais d’abord que quand on fait des fondations pour la construction d’un immeuble, c’est l’occasion de diagnostiquer l’état d’un sol : c’est aussi une fosse pédologique. Par obligation, on a une opportunité de regarder le sol autrement que pour ses seules qualités mécaniques. Peu de gens connaissent la langue du sol. Mais il y a énormément d’informations à en tirer :

- Profondeur exploitable par les plantes (30 cm ? 1 mètre, 3 mètres ?)

- Le sol est-il une succession de strates d’origine anthropique (artificielle) ou géologique ?

- Y a-t-il des nutriments en profondeur qu’une plante à enracinement profond peut aller chercher (un sol acide sur une roche calcaire par exemple).

Ce qui permet de faire des économies d’amendements calcaires dans cet exemple et d’utiliser les bonnes espèces végétales adaptées. Deuxième chose, c’est que les 40 premiers cm, c’est un concentré de vie, un microbiote d’une complexité incroyable. C’est ici que se concentrent 80% de la biodiversité et de la biomasse d’un sol. Ça devrait être manipulé comme un trésor ! Il faudrait décaper le sol superficiel en monolithes, découper des carrées de 8 m2 ou 10 m2. Mécaniquement on saurait le faire, comme on sait poser des plaques du gazon. En réutilisant ces tranches on aurait immédiatement une fertilité incroyable en ayant conservé le microbiome et les holobiontes d’origine. Ce ne sont pas des mètres cube de terre que l’on manipule, ce sont des milliards de kilomètres d’ADN !