Se protéger contre la pollution électromagnétique

20 septembre 2021

Les voies du développement de la construction en terre crue

17 novembre 2021Philippe Clergeau, professeur en écologie au Muséum National d’Histoire Naturelle et expert en écologie urbaine et en écologie des territoires, nous explique comment intégrer la biodiversité dans la conception architecturale et urbaine.

Vous distinguez la question de verdir nos villes et de favoriser la biodiversité. Quelle est la différence la plus importante ? Pourquoi est-ce si important de la comprendre ?

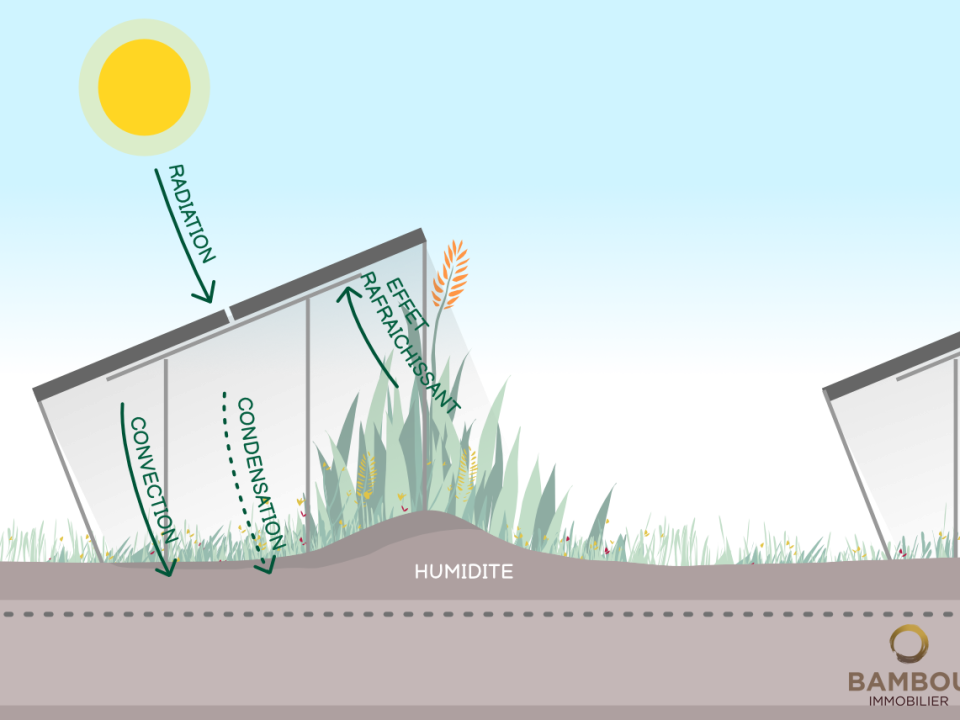

Verdir ou végétaliser les villes est vraiment important pour le bien-être des citadins et rend un nombre important de services. Aujourd’hui il y en a deux qui sont vraiment mis en avant et qui ont été démontré scientifiquement. Le premier est la régulation de chaleur et le deuxième est l’impact très important sur la santé psychique et physiologique des citadins. Végétaliser est une première étape qui est déjà en cours dans beaucoup de municipalités, mais la façon dont la végétalisation est réalisée aujourd’hui n’est pas durable et ne suffit pas. Il faut que nous allions faire de la biodiversité. C’est la deuxième étape, et c’est ce que je défends toujours. Quand on végétalise, on se base sur quelques espèces qu’on connaît très bien, et qui effectivement sont capables de supporter les contraintes urbaines, par exemple les platanes. Ces arbres nous rendent beaucoup service, mais le fait qu’ils soient plantés dans une monoculture les rend extrêmement fragiles. Il suffit d’une maladie ou d’un accident pour qu’une espèce, même habituée à des contraintes, disparaisse brusquement.

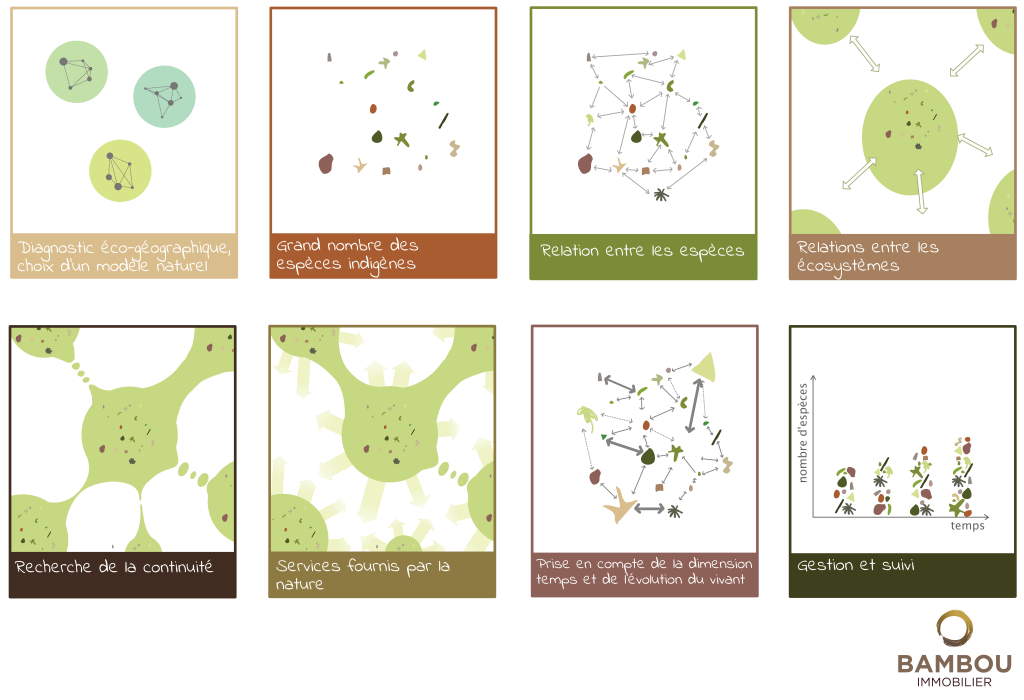

Il faut donc passer de la végétalisation que nous savons faire (à partir d’espèces la plupart du temps exotiques) à une biodiversité locale avec plus d’espèces, et, en même temps, rechercher ce qui est au cœur de la biodiversité pour l’écologue que je suis : les relations entre les espèces. L’idée est de se rapprocher de la complexité des écosystèmes naturels. C’est cette complexité-là, qui fait qu’on peut même supprimer une espèce à cause d’un accident, un climat, un problème sanitaire ou autre, tout en ne détruisant absolument pas le fonctionnement de l’écosystème.

Quelle est la meilleure stratégie pour trouver des solutions favorables à la biodiversité dans un projet particulier ?

De façon plus opérationnelle, je vois deux grandes échelles : locale et territoriale. L’échelle locale – au niveau du site, du parc, du jardin, de la toiture – c’est étudier les espèces qu’on va y installer, regarder la qualité du sol et puis surtout faire comme dans la nature. Dans la forêt, il y a toujours plusieurs strates. En ville, il faut aussi faire attention aux espèces allergènes et invasives. Pour cela, on a des listes qui nous permettent de choisir des espèces appropriées. Au niveau local, la plupart des municipalités aujourd’hui connaissent ces principes. Les paysagistes aussi commencent à rentrer dans cette optique-là, c’est-à-dire ne plus simplement avoir des objectifs de pratique de l’espace, d’esthétique, mais également d’intégration de cette biodiversité en favorisant des espèces locales.

L’autre échelle qui est beaucoup moins étudiée, beaucoup moins prise en compte, mais tout aussi importante, c’est celle du quartier ou de la ville. L’objectif est de permettre la dispersion d’un maximum d’espèces et de favoriser notamment celles qui sont peu mobiles en créant des corridors écologiques (trames vertes et bleues[i]). Cela signifie que la mission de l’urbanisme, outre la planification des bâtiments, consiste également à assurer la continuité de la végétation pour faire venir des espèces comme des lézards ou des petits rongeurs d’en dehors de la ville jusque dans les parcs.

Les outils qui permettent d’orienter comment on va concevoir un projet particulier sont les diagnostics écologiques. Ils ne sont toujours pas si courants que ça. Trop souvent dans la conception on continue à ignorer la dimension du vivant ce qu’on voit d’ailleurs sur les projets du Grand Paris en ce moment. Il y a un travail de réflexion à mener en amont du projet qui pour l’instant n’est pas assez fait et qui permettrait d’avoir des bases de réflexion sur la biodiversité.

En allant plus loin, il y a aussi un côté de gestion et de suivi. Le manque de suivi des livraisons dans l’urbanisme ou l’architecture fait que ces professions de conception ne se remettent jamais en cause. Je trouve cela incroyable pour une discipline qui ne se veut pas qu’artistique, mais qui est à cheval sur la technicité, sur la sociologie de l’espace et sur l’art. On ne peut pas donc rester juste sur une livraison artistique sans prendre en compte une évolution des contraintes, des usages, et notamment aussi de la végétation.

Est-ce qu’il y a des outils pour prévoir très en amont le vrai impact d’un projet qui vise à favoriser la biodiversité ?

Prévoir l’évolution des systèmes naturels est surement plus compliqué que le flux de carbone ou la résistance de matériaux. Le vivant est très dynamique et répond différemment en fonction des contextes et de la géographie. Entre le nord et le sud de la France, on se retrouve avec des contextes biogéographiques très différents.

Le problème évident auquel nous sommes confrontés, c’est le manque d’indicateurs généraux. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Mais même sans indicateurs, il y a quand même des stratégies et des grandes tendances qu’on connait et qui peuvent être appliquées. Par exemple, il a été démontré que si on met des arbres sur un boulevard, on baisse réellement d’au moins 5 degrés la température extérieure du site. Les guides peuvent être d’une certaine aide. Moi aussi, j’en ai écrit un avec Plante&Cité[ii].

Il y a également des outils en plein développement qui permettent d’intégrer des données sur les coûts d’une toiture végétalisée, des plates-bandes, etc. dans les analyses de cycle de vie. Cela reste compliqué à mettre en œuvre parce qu’on ne parle pas d’une production à un moment donné qui va vivre, s’épuiser et puis être recyclée comme on recycle des matériaux. Des végétaux vont grandir, augmenter leurs volumes, et pendant leur cycle de vie, ils vont évoluer. Ils vont être beaucoup plus performants que ce qui a été planté, et ne vont pas obligatoirement avoir besoin d’être recyclés.

Toutefois, il est nécessaire d’analyser correctement nos interventions en amont, car même pleins de bonne volonté, nous pouvons parfois rendre un mauvais service à la biodiversité comme dans le cas des ruches….

C’est une question d’équilibre et de cohérence. Mettre des ruches a été une idée magnifique. Moi-même, j’ai vraiment poussé à Paris pour qu’il y en ait plus. C’est un vecteur de communication fabuleux. Les gens comprennent que cela vaut le coup de ne pas mettre de pesticides sur les plantes parce qu’ils ont du miel en bout de chaîne, c’est assez explicite. Le problème est que brusquement tous les maires d’arrondissement et toutes les collectivités se sont dit « Ah, ça fait de la biodiversité » (ce qui d’ailleurs n’est pas complètement vrai parce que les abeilles sont une espèce domestique) « On va les mettre partout ». À cause de cela, les abeilles rentrent en forte concurrence avec d’autres espèces qui exploitent les mêmes plantes.

Il en va de même pour les murs végétalisés aujourd’hui qui sont très fragiles et complètement dépendant de l’irrigation en goutte à goutte. C’est un bon exemple d’en tester, d’en installer quelques-uns, mais pas d’aller trop loin parce qu’il y a plein de contre-exemples. Il suffit qu’une pompe s’arrête en été pour que tout crame et on a alors des investissements énormes qui disparaissent en fumée.

Le rôle des bâtiments dans la continuité de la trame verte, est-il important ou plutôt marginal ?

Je suis très prudent sur l’engouement pour la végétalisation du bâti, même si je travaille aussi là-dessus, parce qu’on peut vite retomber sur un problème similaire à celui des ruches. Maintenant tout le monde dit « On n’a pas de place au sol donc on va mettre une toiture verte ». Mais la pleine terre n’a rien à voir avec un substrat en toiture. Ce n’est pas du tout le même fonctionnement au niveau de l’infiltration des eaux, de la présence d’une richesse de la faune capable de descendre profondément, etc. Si on parle de la continuité écologique, les bâtiments peuvent participer à des trames vertes parce que, s’ils sont bien végétalisés, bien situés, ils peuvent donner de l’épaisseur à certains corridors. Mais dire qu’on a une trame verte construite uniquement via des toitures végétalisées, c’est pour moi aller un peu trop vite et trop loin. Le corridor urbain ne peut pas être réduit à quelques bâtiments verts.

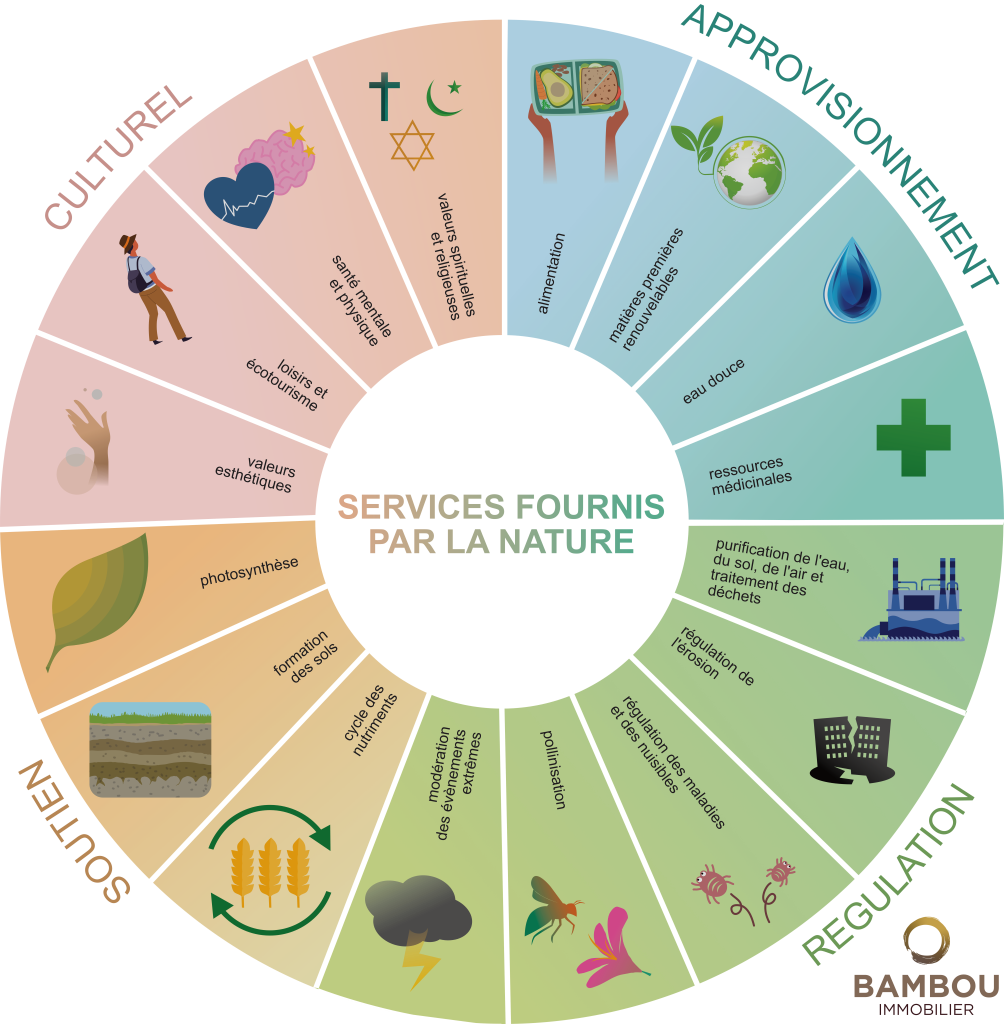

Récemment le discours autours des services que la nature nous rend est devenue très fort. Qu’est-ce que vous voyez de positif et de négatif dans ce type de récit très pragmatique ?

Depuis 30 ans, je travaille avec des professionnels et des collectivités sur le sujet de la biodiversité en ville. Les arguments selon lesquels la nature a une valeur intrinsèque, qu’il faut alors que le papillon vive et que les rouges-gorges continuent à chanter, n’ont jamais vraiment été entendus ou compris. Depuis plusieurs années, je peux exprimer les choses un peu différemment et je parle des services rendus par la nature. Si j’explique à un maire qu’il va rafraichir sa ville avec un corridor vert, c’est beaucoup plus fort que de lui dire qu’il va sauver des lézards. À travers un argumentaire plutôt technique et anthropocentré, je peux sensibiliser plus facilement à l’installation d’une nature dans la ville. Aujourd’hui, le discours de végétalisation et de conservation de la biodiversité est là – il n’était pas là il y a 10 ans. Par contre, la mise en œuvre est très longue parce qu’on a un vrai problème de rapport au temps de la part de nos élus. Là, où ça marche le mieux c’est soit dans des petites communes où on arrive à avoir un travail plus collectif de tous les services (voir des exemples dans la liste des Capitales Françaises de la Biodiversité[iii]) ou dans de très grosses villes où on a pris une optique « verte » depuis de nombreuse d’années et qui se renforce progressivement dans le temps comme à Strasbourg.

Je vais répondre à votre question aussi d’une façon indirecte. Pour que les services rendus perdurent, il faut aussi que nous soyons attentifs à l’écosystème. Il y a donc un retour nécessaire de notre part à la nature et c’est ça qu’on appelle « Une seule santé[iv] ».

Dans votre livre, on lit que la biodiversité urbaine ne sera jamais si fonctionnelle qu’en milieu naturel. En même temps on entend parfois que la biodiversité en ville est beaucoup plus riche que dans des zones périurbaines ou rurales grâce aux effets de bordure[v].

Le premier élément de réponse est que la biodiversité en ville n’est pas meilleure que celle dans les espaces naturels en campagne. Sauf si on compare 10 hectares de labour ou il n’y a pratiquement rien aux Buttes-Chaumont et où on a une grande variété d’espèces – bien évidemment on a une différence. Mais il faut comparer les milieux comparables. Bien que la ville ait un rôle très important à jouer dans la préservation de la biodiversité, il ne faut pas qu’on finisse par dire qu’en fin de compte la ville est l’avenir de la biodiversité. C’est totalement faux. Il ne faut surtout pas qu’on ait cette image-là.

Le deuxième point, c’est qu’effectivement dans les zones plus perturbées avec des mosaïques d’espace, par exemple sur des franges urbaines avec plus de potentialités et de ressources, on arrive à un peu plus d’espèces. Mais ce n’est pas pour autant que ces espèces-là, très communes et généralistes, vont être garantes d’une biodiversité. Le problème de la biodiversité aujourd’hui n’est pas obligatoirement le nombre d’espèces, même si les média le mettent en avant et les chiffres sont très parlants. Le problème le plus inquiétant, c’est la disparition des espèces spécialistes, comme par exemple les espèces du cœur de forêt. On n’a plus de muguet sauvage, de jonquilles sauvages, on a de moins en moins de pics. Par contre, on a de plus en plus de hérissons, de renards, de lierres, de bouleaux qui sont typiques des bords de forêt – des espèces généralistes.

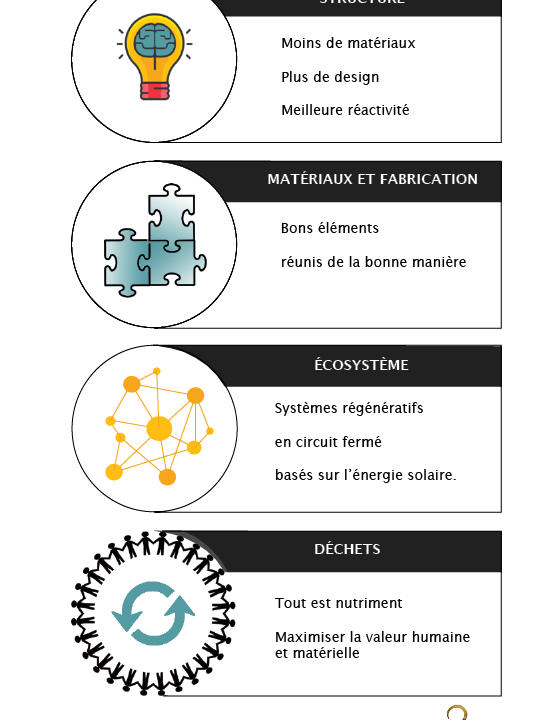

Quelle est le côté innovant du biomimétisme appliqué dans l’approche de la planification territoriale ?

Le biomimétisme consiste à chercher une idée de fonctionnement ou de structure dans la nature, à le récupérer et l’imiter. Ce qu’on tente de faire aujourd’hui en parlant de la bioinspiration en urbanisme, c’est qu’on regarde comment fonctionne un écosystème pour pouvoir prendre des idées et créer des écosystèmes dans les milieux urbains. Ainsi, on intègre beaucoup plus de nature, de biodiversité en imitant la gestion de l’eau, la gestion des flux, etc.

Donc il ne s’agit plus de s’inspirer d’un seul point lié à une espèce, mais plutôt d’avoir le fonctionnement complexe d’un écosystème comme modèle et de regarder comment le plan d’urbanisme peut s’en rapprocher.

Il y a encore très peu d’exemples, mais on a quelques écoquartiers en France, où on a une vraie réflexion sur le fonctionnement de la zone humide qui a été conservée et ses relations avec les collectifs bâtis autour. J’ai tendance à dire que cette approche, c’est la troisième étape : la première, c’est la végétalisation, la deuxième, c’est l’intégration de la biodiversité pour que cela soit durable et la troisième, c’est la création des écosystèmes. Il ne suffit pas de se servir de la biodiversité, voire de l’aider un petit peu – il faut qu’on restaure la biodiversité. C’est la raison pour laquelle je finis très souvent mes conférences en disant qu’aujourd’hui en urbanisme le non-bâti doit devenir aussi important que le bâti.

Philippe Clergeau est professeur en écologie au Muséum National d’Histoire Naturelle, membre de nombreux conseils scientifiques nationaux, consultant en écologie urbaine et écologie des territoires et auteur des plusieurs publications et livres entre autres Manifeste pour l’urbanisme biodiversitaire, Urbanisme et biodiversité, Trames vertes urbaine et Une écologie du paysage urbain.

[i] http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/definitions-trame-verte-bleue?language%3Den=fr

[ii] CLERGEAU P., PROVENDIER D., 2017. Grille pour l’évaluation de la biodiversité dans les projets urbains. Plante&Cité/DHUP

[iii] http://www.capitale-biodiversite.fr/bilan

[iv] https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives-mondiales/une-seule-sante/

[v] Effet de bordure : Un phénomène qui se produit à l’interface entre deux milieux lorsque deux habitats naturels très différents se côtoient dans un écosystème.