L’heure est à la création d’écosystèmes.

18 octobre 2021

Açaí seeds as a circular building material in the Amazon

7 décembre 2021La technique de la terre crue est connue depuis des siècles dans le monde entier, mais occupe néanmoins une place toujours marginale sur le marché de la construction. Aujourd’hui, nous assistons à un développement accru de cette filière, tant dans le sens de la high tech que dans celui de la low tech. Le défi consiste à trouver un équilibre entre ces directions afin que ce matériau reste circulaire comme il l’est par nature.

Il y a plusieurs techniques de construction en terre en France et chaque région a son savoir-faire : le pisé (terre compressée) dans le sud-est, l’adobe (brique séchée au soleil) dans le sud-ouest, la bauge (boules de terre empilées) en Bretagne et le torchis (terre argileuse malaxée avec de la paille) à Paris et dans l’Est. Le type de construction en terre le plus courant aujourd’hui est la construction en blocs de terre compressée (BTC) dont le prix et la qualité sont assez faciles à normaliser.

La terre crue se caractérise par de bonnes capacités hygrothermiques et acoustiques. Elle n’émet aucune substance toxique, absorbe les odeurs et même certains COV (Composés Organiques Volatiles). Elle se distingue aussi par une très bonne inertie thermique (630 à 1800 kJ/m³K) qui est environ 3 fois supérieure à celle d’un mur en brique creuse ou d’un mur en parpaing de ciment (250 kJ/m³K)[1].

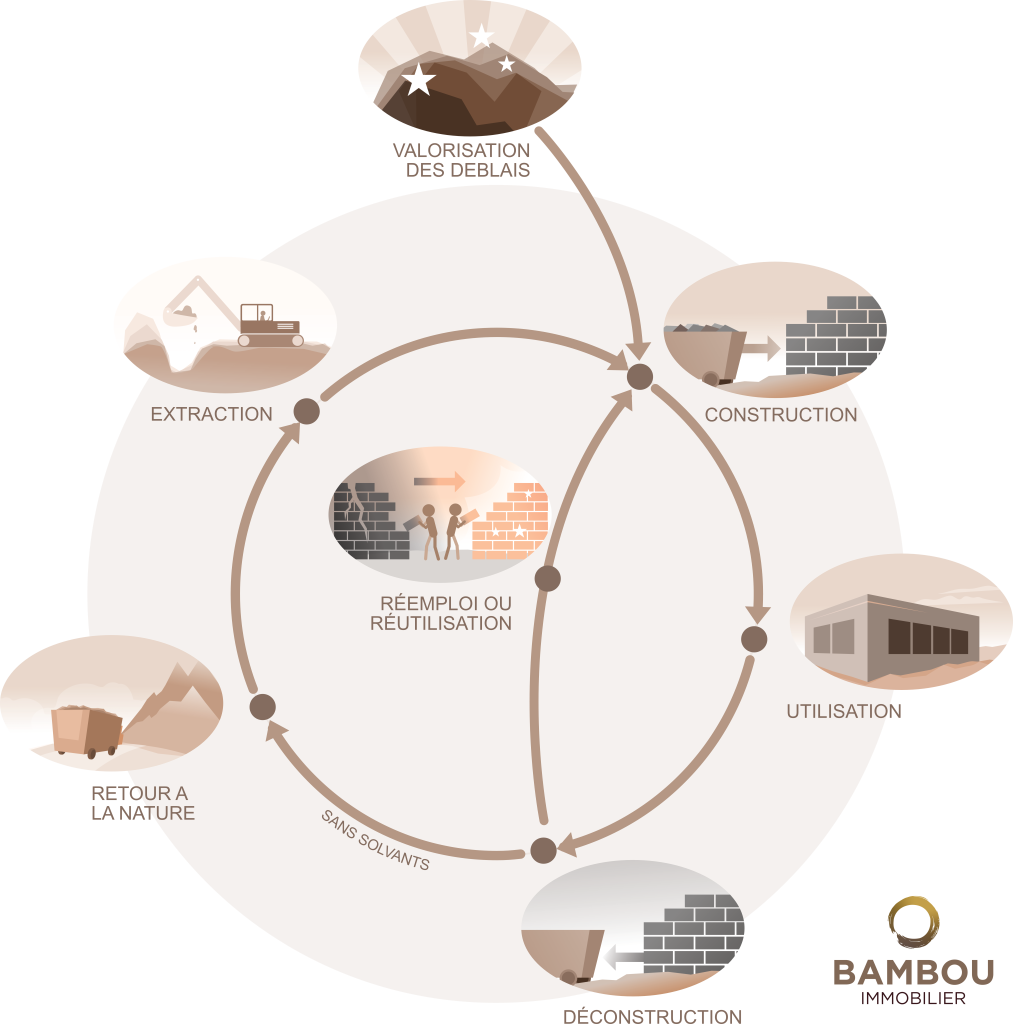

Un matériau qui s’inscrit dans l’économie circulaire

La construction en terre crue, qui est en principe recyclable à l’infini et abondante quasiment partout, répond bien aux critères de l’approvisionnement durable, le premier pilier de l’économie circulaire. Il serait idéal de pouvoir toujours utiliser les matériaux du site pour construire sur place. Cependant, il faut que la terre réponde à certains critères. Premièrement, le site d’excavation doit être libre de sources de pollution, ce qui est souvent un obstacle dans des zones urbaines denses.

Deuxièmement, bien qu’en principe l’excavation du sol soit possible dans toutes les régions en France sauf dans les zones montagneuses, sa composition appropriée est cruciale pour répondre aux exigences de qualité finale de la construction. La connaissance très en amont du projet des ressources disponibles sur place est donc essentielle. Par conséquent, il faut souvent équilibrer la composition de la terre avec des ressources externes. La taille idéale des ingrédients de terre crue pour le gravier sont de 2 mm ≤ D < 64 mm et pour les sables de 0,063 mm ≤ D < 2 mm. [2] Les sols utilisés sont généralement des sous-sols qui conservent la couche riche en matière organique pour l’agriculture. Lors de la planification des travaux, il faut aussi tenir compte de la bonne température du sol (une fois que le gel est passé).

Mais que faire lorsque la terre excavée sur le site ne convient pas à la construction ? Une possibilité très intéressante est d’utiliser les terres de déblais provenant des chantiers et des travaux autoroutiers locaux. La quantité considérable de ce type de terre, estimée à 3 fois plus importante que la quantité de déchets issus de démolitions, est une vraie opportunité pour le marché de construction – jusqu’à présent peu utilisée. Une autre solution qui mérite notre attention, à proximité des carrières, c’est la valorisation de leurs déchets encombrants – les fines argilo-calcaires. Ce sont de petites particules dont la taille maximale est 0,1 mm, séparées des granulats dans le processus de lavage. Ainsi créées, les boues de lavage, représentent 8 millions de tonnes de fines argilo-calcaires actuellement inutilisées.[3] Quand on ne peut pas utiliser de la terre excavée sur place, il est donc très important de trouver des sources de matière aussi proches du chantier que possible afin de ne pas perdre un grand avantage de la construction en terre crue : sa faible consommation d’énergie grise attribuée en partie au transport réduit.

La durée de vie de la construction en terre crue est estimé à 70-100 ans. Cependant, il arrive parfois que la fin de vie d’un bâtiment survienne plus tôt à cause du changement de propriétaire, d’une catastrophe naturelle, etc. Si la terre n’est pas mélangée avec du ciment ou des solvants lors de la construction, la matière peut être récupérée après la démolition pour en faire un nouveau mur, mais, en étant 100 % biodégradable, elle peut aussi être enfouie dans le sol sans générer aucune pollution. Par contre, si la terre est complétée par du ciment et des solvants, elle ne peut plus être retournée à la nature, ce qui élimine son grand atout de pouvoir être recyclée à l’infini. Cependant, même sous cette forme, elle est toujours plus écologique que le béton et peut être réutilisée pour des projets d’aménagement ou même pour une nouvelle construction si le mode de pose et d’assemblage le permet. Après analyse de la qualité par le bureau d’étude géologique, une structure en blocs de terre peut être démontée et réutilisée.

La raison de l’utilisation de stabilisants tels que le ciment, le bitume ou la chaux est d’améliorer la résistance de la structure et d’accélérer le temps de séchage de la construction. Ce dernier est une vraie contrainte car le chantier a une limite de temps et de budget. Un bloc 100 % en terre crue sèche en 3 mois alors qu’un bloc en terre et ciment ou chaux (3-5%) sèche en seulement 1 mois. Mais ce n’est pas le seul obstacle qui freine la généralisation des techniques de construction en terre crue. Tout d’abord, bâtir en terre sans solvants n’est pas couvert par l’assurance à cause du manque de Documents Techniques Unifiés et de la réglementation professionnelle. Ensuite, l’absence de techniques qui facilite l’assurabilité des ouvrages en terre crue, le manque de concepteurs et de constructeurs qualifiés et le budget assez élevé pour la main d’œuvre ne facilitent pas la tâche. Finalement, il y a aussi l’aspect particulier des constructions en terre crue qui n’est pas toujours celui recherché dans la conception de bâtiments modernes.

Des avancées technologiques

Plusieurs recherches sont en cours pour trouver des solutions applicables à grande échelle et populariser la terre crue dans la construction. Une technique très prometteuse semble être celle de la terre coulée qui est une méthode assez récente et vient de la technique du béton coulée. Son grand avantage est qu’elle peut être adaptée à un nombre plus important d’entreprises notamment des entreprises du béton qui souhaitent s’ouvrir à un nouveau marché et possèdent déjà l’équipement nécessaire : banches, camion-toupie, malaxeur et aiguilles vibrantes. Cette filière est donc un très bon vecteur de développement d’un territoire, car elle permet de valoriser les ressources locales et de ne garder le béton que pour des ouvrages exigeant une forte résistance à la compression[4]. Ses contraintes majeures résident dans son manque de règles professionnelles et d’avis techniques, sa composition assez stricte, le prix élevé du mur (double par rapport à celui fabriqué en béton) et l’utilisation du ciment. Pour cette raison la recherche sur la terre coulée se concentre aujourd’hui sur la réduction de la part de ciment et de sable avec l’objectif ultime d’obtenir une matière 100 % biodégradable et réversible en fin de vie. Il existe de nombreuses recettes pour des additifs organiques utilisés depuis des siècles dans le monde entier tels que des tanins, résines, cires, celluloses, amidons, gluants, caséines, etc. On peut trouver leur aperçu dans la publication finale du projet PaTerre+ [5]. Le grand défi d’aujourd’hui et de trouver un bon couple dispersant-solidifiant.

Une autre innovation toute récente est l’impression 3D en terre crue. L’entreprise WASP qui explore la technologie d’impression 3D avec différents matériaux a tenté de construire des bâtiments en terre au travers d’un projet dont le nom de projet est ‘TECLA’. Ce projet à cheval entre le low-tech et le high-tech montre les nouvelles possibilités d’expression architecturale de ce matériau. Les aspects importants qui peuvent remettre en question la pertinence de cette technique sont sa forte dépendance de la technologie et la consommation importante d’énergie par des machines ainsi que les capacités limitées des imprimantes qui permettent de construire seulement des maisons individuelles.

Les techniques de construction en terre gagnent en importance en raison du besoin de revenir aux méthodes frugales de construction. Toutefois, l’essentiel est de rechercher la résistance, l’efficacité et les moyens de diffuser la technologie sans perdre les qualités locales et frugales de la matière.

[1] Guide des bonnes pratiques de la construction en terre crue l’édition, 2018, ARESO, Association nationale des professionnels de la Terre crue, ATOUTERRE

[2] Mango-Itulamya Lavie Arsène, Valorisation des gisements argileux pour la fabrication des blocs de terre comprimée, 2019, Université de Liège

[3] Anger Romain, Cloquet Basile, Couvreur Lucile, Doat Patrice, Fontaine Laetitia, Moevus-Dorvaux Mariette, Béton d’Argile Environnemental, 2016, CRAterre éditions

[4] Gauzin-Müller Dominique, Fuchs Matthieu, Construire en terre coulée : une révolution ?, 2020, D’architecture n 278

[5] Anger Romain, Bourgès Ann, David Gandreau, Laetita Fontaine, Aurélie Vissac, Argiles&biopolymères les stabilisants naturels pour la construction en terre, 2017, CRAterre éditions